Esempi di Participatory Design: i robot che si specchiano e ci specchiano

Gli approcci di participatory design (PD)[1] hanno l'obiettivo di suscitare la conoscenza tacita degli individui e facilitarne l'espressione, di modo da informare i ricercatori e promuovere design human-centered più consapevoli della diversità. Non solo, sono modi per spingere gli utilizzatori finali a sentirsi più attivi nella co-creazioni di strumenti di cui saranno il target. Ne va dell’autonomia personale, spesso diminuita a causa dell’introduzione di robot assistenziali, pertanto, grazie a questi metodi, viene parzialmente risolto uno dei dilemmi etici più spinosi in questo campo, quello della perdita di competenze e della passività degli utilizzatori. La robotica, avvantaggiandosi di questi metodi, riesce a includere le autentiche preferenze individuali o di gruppo emerse negli esperimenti di PD nell’estetica e nelle funzioni delle macchine, al fine di promuovere comfort ed inclusione, evitando generalizzazioni e pregiudizi degli sperimentatori. Non solo, proporre il design partecipativo può essere un modo per comprendere maggiormente le dinamiche psicologiche e sociali. In questo articolo oltre a descrivere più approfonditamente questo approccio, ve ne do un esempio pratico di come noi di Scuola di Robotica lo abbiamo incluso nella ricerca svolta nell’ambito del progetto Automatism, cominciando ad analizzare alcuni schizzi dei bambini della primaria.

Metodi di Participatory Design

Quali sono gli strumenti più utilizzati da questa metodologia?[1][2]

Carte concettuali: si tratta di una serie di carte predefinite dagli sperimentatori che possono contenere schizzi, descrizioni, parole, foto, what if provocatori. Vengono sottoposte ai partecipanti per facilitare la focalizzazione e il brainstorming. Gli individui possono essere liberi di intervenire sulle carte anche disegnando o producendo narrazione, verbale o scritta dei contesti in cui vengono proiettati. [3]

Collage e ordinamento: si può chiedere di mettere insieme una serie di elementi visivi, esprimenti categorie e concetti definiti dallo sperimentatore, tramite un collage o un ordinamento gerarchico degli stessi.

Storyboard: la narrazione può essere assistita o meno, e può essere in forma iconica o meno. Può essere chiesto di riempire una serie di box con i propri disegni, per definire una storia, in modo completamente libero, oppure può esserci un aiuto da parte degli sperimentatori dando uno scenario di partenza. Oppure si chiede di tenere un diario o di produrre (o cercare) fotografie o video.

Racconto: il Participatory Design può richiedere la produzione di un racconto [4], da cui lo sperimentatore attraverso tecniche note alla sociologia fare emergere categorie e sottocategorie, da confrontare poi con quelle degli altri racconti.

Schizzo: In alcuni casi viene chiesto di abbozzare da zero la forma del robot, in altri è il ricercatore che offre il disegno, mentre il partecipante definisce le funzioni.

3D mock-up: si può usare la creta, la modellazione digitale, o i Lego.

Interviste e Focus Group: Possono essere interviste semi-strutturate, mentre i focus group sono discussioni in cui il soggetto è posto al centro della ricerca di design; vengono usati per scoprire attitudini e paure.

Recitazione: si può domandare di recitare la parte del robot o quella dell’utente.

Automatism: cosa abbiamo osservato e come abbiamo usato il design partecipativo?

Noi di Scuola di Robotica, in occasione del progetto Automatism [5], progetto Erasmus+ dedicato alla creazione di materiali didattici per l’uso inclusivo della robotica umanoide nella scuola, abbiamo preparato una serie di esperimenti per controllare motivazione, coinvolgimento, interazione del gruppo classe grazie alle attività con il Nao.

Per conoscere le attitudini dei bambini abbiamo proposto a classi della primaria e secondaria di primo grado alcune forme di participatory design. La prima ha previsto la richiesta di disegnare un robot, scrivendo il suo nome, quello del costruttore, il materiale, le caratteristiche fondamentali e la sua funzione (Carta di Identità del robot). La seconda forma di design partecipativo chiedeva uno schizzo e uno storytelling assistiti: offerti diversi scenari di partenza (scuola, mare, ospedale e casa) veniva chiesto ai bambini di disegnare un robot e di dare un titolo allo scenario, completando il tutto con una breve descrizione (Robotscenari).

Oltre a queste proposte, i bambini, a volte prima, a volte dopo, venivano condotti in un’aula separata da quella in cui disegnavano e venivano esaminati durante le attività con il robot Nao. Gli sperimentatori osservavano ogni volta il gruppo classe, annotando risate, rabbia, distrazione, interazione tra loro o con lo sperimentatore a proposito dell’attività e della robotica e focalizzazione individuale nell’incarico con Nao e con le sessioni di participatory design.

Al termine delle attività con il robot umanoide, infine, gli alunni rispondevano al test Godspeed, per misurare animismo, piacevolezza, antropomorfismo, così da correlare questo dato con quanto osservato sistematicamente e con i dati qualitativi.

I disegni dei bambini verranno analizzati attraverso metodi conosciuti in sociologia. Per adesso riporto di seguito alcune osservazioni che mi sono sembrate interessanti.

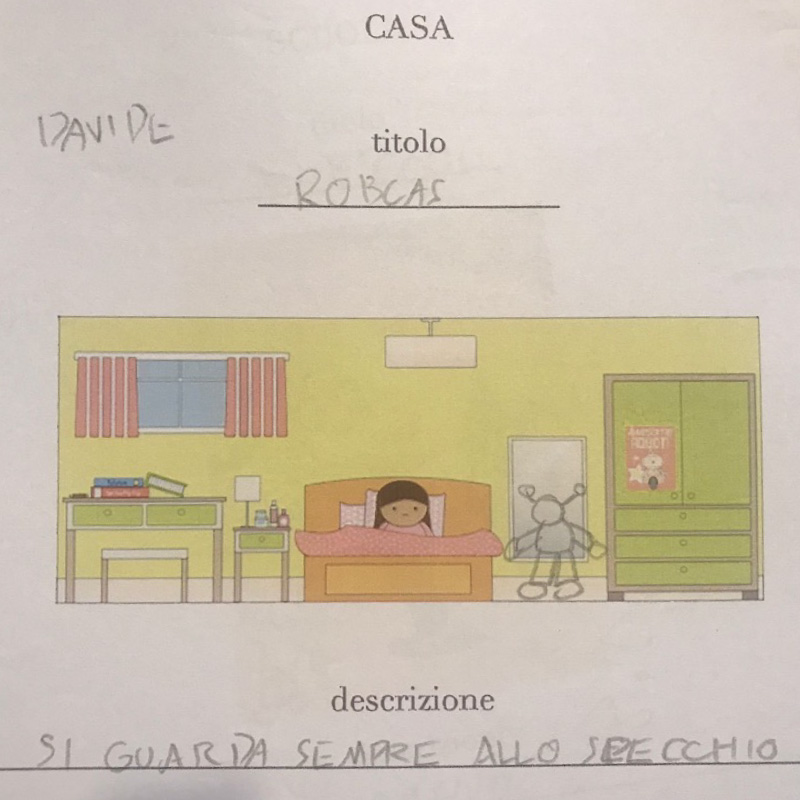

Lo specchio

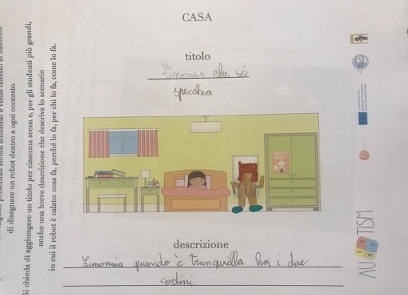

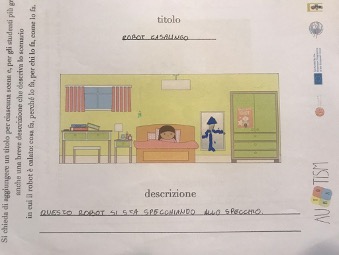

Sfogliando gli scenari proposti dalla classe terza della primaria, mi è balzato agli occhi un primo dato molto curioso. In 4 dei totali 30 bambini hanno disegnato il robot nella camera da letto intento a specchiarsi. Come si può vedere la scena data di default prevede una bambina o bambino nel letto, una scrivania, un armadio e uno specchio. Molti bambini hanno scelto di sfruttare il dettaglio dello specchio, ponendo davanti un robot umanoide e descrivendo la scena dello specchiarsi.

Lo specchio è un oggetto di grande importanza, per la filosofia e per la psicologia. Il nostro viso sarebbe il più sconosciuto se non ci fosse lo specchio. Spesso è infatti utilizzato come metafora di autoriflessione e di autoconsapevolezza, ecco perché scegliere di inserire una macchina in un contesto simile è curioso. Un robot che si specchia lo fa per conoscersi, ciò rivela caratteristiche animistiche nel bambino.

I partecipanti esaminati fanno parte dello stadio che Piaget definiva operatorio concreto, cioè quando il bambino comincia a uscire dal proprio egocentrismo e a mettersi nei panni degli altri, ma ancora con difficoltà. Pertanto non è un caso che il ruolo del robot in molti dei disegni esaminati è quello di un alter-ego su cui proiettano il proprio Sè. La fase operatoria può rivelare ancora l’animismo infantile preoperatorio, che riguarda proprio l’egocentrismo e l'antropomorfizzazione di ogni aspetto del mondo, non sapendo ancora bene distinguere il proprio punto di vista da quello degli altri, compreso quello degli enti inanimati.

Lo specchio è una tecnologia in grado di far sviluppare coscienza di sé, di influenzare l'autostima, l'accettazione del proprio corpo. Non è un caso che in psicoterapia venga impiegato come tecnica per risolvere la dismorfofobia e per sviluppare l'empatia. Quando una persona si siede di fronte a uno specchio, può immaginare di vedere se stessa riflessa negli occhi dell'altro, stimolando così la comprensione emotiva e la consapevolezza delle emozioni altrui. Quindi sì egocentrismo infantile, ma nelle sue fasi finali, quando si sperimentano i primi tentativi di porsi nei panni altrui, pur con tutti i limiti del caso.

Il robot, inoltre, assume una valenza simile a quella del pupazzo, oggetto transizionale, su cui il bimbo sposta paure e vissuti, scorporandoli. Insomma funziona molte volte da Doppio junghiano. E non è un caso che anche lo specchio abbia lo stesso valore. Osservare il riflesso significa fare i conti con l’ombra, cioè con l’alter ego e con i suoi aspetti perturbanti e significa, quindi, anche prenderne coscienza.

Il robot è necessariamente il protagonista della scena disegnata e il bambino vuole essere lui stesso al centro. Per questo, di nuovo, non è anormale voglia riconoscersi e fargli fare attività che normalmente farebbe lui o che vorrebbe fare. In questo caso è un modo per approfittare della finzione del disegno, del gioco e del robot per comportarsi anche da ribelle; ma di questo ne parleremo in un altro articolo…

Conclusione

Da questo si capisce perché notare questa ricorrenza nei disegni dei bambini sia oltremodo interessante. Il robot è vivo, può prendere coscienza di sé; è un alter-ego, il bambino si immedesima in lui e prova empatia per la macchina. I robot, allora, sono l’ombra, il doppio. Quando ci spaventano, ci suggeriscono che quelle paure sono terrori verso ciò che di noi stessi non accettiamo e che quindi scorporiamo, proiettandolo sugli altri, oggetti compresi.